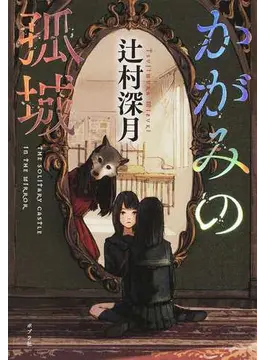

おすすめの本などで良く見たので、手にとった。読み始めると面白くて一晩で読んだ。

登場人物

安西こころは中学生になって学校に行けなくなった。行こうとするとお腹が痛くなる。共働きで忙している親には本当のことを言えないが同級生からのいじめが原因である。5月から家で過ごしている。

物語の始まり

家に一人でいると部屋の鏡が光りだす。手をのばすと吸い込まれて、狼の仮面をかぶった少女に「安西こころさん。あなたは、めでたくこの城のゲストに招かれました。」と告げられる。鏡の中の城にはこころと同じように自分の部屋から来た子どもたちが6人いた。”オオカミさま”は鍵を見つければ、その城の中にある秘密の部屋に入ると願いが叶うという。城が消えてしまう3月31日までに探す必要がある。

城は9時から5時まで合いていて、各自の部屋が用意されているので、こころは学校に行かない間にはその部屋に通い出す。他の6人も各自ゲームをしたりして交流が始まる。

テーマ

「自己紹介が終わって、さっきからまた、みんな、互いに目を合わせなくなっている。黙ってしまう。

言葉遣いがつっけんどんだったり、たどたどしかったり、いろいろだけど、それでも全員が心と同じことに気づいてそうだと分かったからだ。

みんな、学校にいっていない。」

不登校がテーマである社会派のファンタジーである。自分の世代でも友達が不登校になって迎えに行ったりしていたが、いつもお腹が痛くなっていた。娘の小学校でも昇降口に丸くなっていて、校舎に足を踏み入れられない子供をみた。小中高合わせて30万人以上が不登校という。もうマイナーな存在ではない。いじめについても虐められた側が学校を去るのはおかしい。裁判に訴えていじめた側が学校を去るようにしてほしい。

最後に

自分は何故か不登校にはならなかったが、どちらかというといじめられる側だった。課程でのストレスなどもあると思うが、いじめを発生させてはいけない。また、よくわからない時代錯誤な画一的な教育をしている弊害もあると思う。最低限のラインだけ決めて、あとは自由にやればいいと思う。普通の企業だったらこの不登校の事態を重く見て改善に動くとおもう。教師の事務作業を減らしたり、教師側の労働環境を改善する必要もある。また義務教育は親の義務とされているが、国も教育を受けたくなるような学校を作る義務を負ってほしい。給食費だって教材費だって「義務教育は、これを無償とする」に違反していて、ハードルを作っていると思っている。

とはいえ、辻村さんの素晴らしい仕掛けのせいで最後は泣かされてしまった。読みやすいし、大人にも子供にもおすすめです!